Artículo de investigación

El turismo y la transformación del capital social en las comunidades rurales

Tourism and the Transformation of Social Capital in Rural Communities

Yesika Alejandra Ayala Suárez*

Zulma Hasbleidy Vianchá Sánchez**

José Luis Cruz Vásquez***

* Administradora de Empresas. Estudiante de Maestría en Gestión y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia. Joven investigadora del grupo de investigación OIKOS adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, yesika.ayala@uptc.edu.co https://orcid.org/0000-0003-0682-9699

** Ingeniera de Sistemas y Computación. Candidata a doctora en Estudios Ambientales y Rurales. Investigadora del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la innovación de Boyacá CREPIB. zuvisanchez@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-6371-9344

*** Economista. Magíster economía agraria. Profesor asociado tiempo completo de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. jose.cruz@uptc.edu.co https://orcid.org/0000-0002-5432-6909

Cómo citar: Ayala Suárez, Y A, Vianchá Sánchez, Z H & Cruz Vásquez, J L. (2023). El turismo y la transformación del capital social en las comunidades rurales. Apuntes del Cenes, 42 (76). Págs. 123-151. https://doi.org/10.19053/01203053.v42.n76.2023.15510

Fecha de recepción: 14 de enero de 2023 Fecha de aprobación: 26 de mayo de 2023

Resumen

El turismo es un fenómeno social que produce cambios en los ámbitos territorial y relacional. Su desarrollo depende justamente del contexto, las estructuras, los procesos, las personas locales, los turistas y de quienes participan de la actividad económica en el territorio. Lo anterior hace que se generen diversas relaciones socioculturales estableciendo cierto nivel y tipo de capital social. El objetivo del presente artículo de revisión es identificar procesos de transformación del capital social por influencia del turismo en comunidades rurales, a partir de la exploración de casos en el mundo, publicados en las bases de datos Scopus, Web of Science y Lens; se seleccionaron, analizaron y clasificaron artículos publicados en inglés y español desde el año 2010 a 2022. La investigación permite describir los elementos que han fortalecido o erosionado el capital social.

Palabras clave: capital social, turismo, comunidades rurales, análisis bibliográfico.

Clasificación JEL: R11; Q3; O1; H54; L83.

Abstract

Tourism is a social phenomenon that produces changes in the territorial and relational spheres. Its development depends precisely on the context, structures, processes, local people, tourists, and those who participate in the economic activity in the territory. This leads to the generation of diverse sociocultural relationships, establishing a certain level and type of social capital. The objective of this review article is to identify processes of transformation of social capital due to the influence of tourism in rural communities, based on the review of worldwide cases published in the Scopus, Web of Science and Lens databases; articles published in English and Spanish from 2010 to 2022 were selected, analyzed, and classified. The research makes it possible to describe the elements that have strengthened or eroded social capital.

Keywords: social capital, tourism, rural, communities.

INTRODUCCIÓN

El capital social es un tema que ha adquirido fuerza en los últimos años, principalmente en áreas de las ciencias sociales, debido al papel que desempeña en la generación de contextos adecuados para desarrollar ventajas competitivas en distintas actividades económicas (Adler & Kwon, 2002; McFadyen & Cannella, 2004; Nahapiet & Ghoshal, 1998). La vinculación entre la dupla capital social y turismo no ha sido estudiada en profundidad (Ostrom et al., 1999), si bien se reconoce que el capital social es un factor importante para el desarrollo de este (Beeton, 2006; Moscardo, 2008; Wellings, 2007) y, al mismo tiempo, que el turismo es un elemento significativo en los cambios del capital social. En algunos casos fomenta el empoderamiento, si el turismo es gestionado de manera comunitaria, y puede ser factor de desarrollo local, cuando los beneficios se distribuyen de manera equitativa entre todos los sectores sociales (Berlanga, 2015). Pero también puede incrementar la desigualdad social, cuando se privilegian los factores económicos. Igualmente, puede facilitar el empalme con otros modelos culturales, generando procesos de aculturación en factores identitarios de las comunidades donde se desarrolla esta actividad.

Los espacios rurales son altamente heterogéneos porque están inmersos en dinámicas multifuncionales y de pluriactividad, que permiten que coexistan diversas modalidades de sustento. Algunas de las modalidades relacionadas con el turismo son: turismo rural, turismo comunitario, ecoturismo, agroturismo, turismo de naturaleza y turismo de aventura (Pérez, 2010).

Para la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo rural es un tipo de actividad que se relaciona con productos dirigidos al medio rural y se desarrollan en entornos no urbanos con características tales como baja densidad demográfica, paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y estructuras sociales y formas de vida tradicionales (World Tourism Organization [UNWTO], 2020).

El presente documento pretende identincar procesos de transformación del capital social por influencia del turismo en comunidades rurales, a partir de la revisión de casos en el mundo, publicados en bases de datos como Scopus, WoS y Lens. El documento presenta inicialmente algunos aspectos teóricos del turismo y el capital social. Posteriormente, se expone la metodología utilizada para la investigación, la cual se basó en mapeo sistémico, donde se identificaron variables que permiten analizar la relación entre turismo y capital social a través del software ATLAS Ti 8.

Este análisis hizo posible identificar que el turismo genera distintas transformaciones en el capital social de una comunidad, que pueden ir desde la construcción y consolidación de acciones colectivas basadas en la confianza, reciprocidad y cooperación, hasta la fractura o erosión de las relaciones sociales y de los factores identitarios de una comunidad.

Algunos aspectos del turismo y el capital social

Según Bourdieu, capital social es "el agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo" (Bourdieu, 1985, p. 248). Franulic, citando a Coleman, menciona que el capital social está integrado por estructuras sociales y relaciones que facilitan la acción de los actores -ya se trate de personas o actores corporativos- en una estructura. Es "el componente del capital humano que permite a los miembros de una sociedad confiar en los demás y cooperar en la formación de nuevos grupos y asociaciones" (Coleman, en Franulic, 2001, p. 14).

La presente investigación se enfoca en el concepto de capital social desde una perspectiva rural y comunitaria, siguiendo el punto de vista de Durston (2002), quien define el capital social como el entramado de relaciones y cuerpos sociales que conforman comunidad. Estas relaciones se caracterizan por actitudes de confianza, acompañadas de reciprocidad y cooperación:

Otros elementos estudiados en la dupla capital social y turismo son los siguientes:

Las redes colaborativas, que se caracterizan por ser un conjunto de organizaciones e individuos que actúan mayoritariamente de forma autónoma y heterogénea, y que deciden colaborar para alcanzar objetivos comunes (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2007). Un aspecto positivo del enfoque de red es que hace posible identificar la percepción de los actores en cuanto a sus interacciones y sus propósitos, además de generar interacción entre actores y organizaciones para lograr proyectos comunes y romper barreras burocráticas (Andrade Bock & Macke, 2014).

La cohesión social, que se puede relacionar con el sentido de pertenencia que genera compartir valores y propósitos comunes en un grupo poblacional (Moody & White, 2003; Woolley, 2003). Jenson (1998) asocia el concepto de cohesión social a elementos tales como la inclusión, la participación, el reconocimiento y la legitimidad, con acciones que conduzcan a fomentar la solidaridad social, la generación de redes y el sentido de identidad (Forrest & Kearns, 2016; Festinger et al., 1950). Gross y Martin (1952), por su parte, conciben la cohesión social como la fuerza y resistencia necesarias para que los grupos permanezcan unidos.

La acción colectiva, entendida como la capacidad que tiene cierto grupo de actores para dar soluciones específicas a problemas con miras a cumplir objetivos comunes (Crozier & Friedberg, 1990).

Las relaciones de vinculación, que se refieren al abordaje relacional del capital social. En este sentido, Nahapiet y Ghoshal (1998), y Nardone et al. (2010) identifican una serie de interacciones que pasan a formar redes entre actores, las cuales buscan promover asociaciones cívicas del trabajo conjunto de una comunidad por un objetivo en común.

Durston (2002), complementando lo anterior, indica que el capital social es "un conjunto de redes personales, creadas a partir de la necesidad del individuo en confiar en otras personas y recibir la misma confianza; estas redes se convierten en un bien de la comunidad" (p. 17). Se puede considerar que el capital social se refiere a la capacidad de una comunidad para generar relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad que conduzcan a la creación de redes o asociaciones que trabajan por objetivos en común y logren mejorar el bienestar económico, social, cultural y ambiental de una comunidad.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, aunque las relaciones son un elemento fundamental del capital social, no todas contribuyen a la consolidación del capital social (Woolcock & Bank, 2000).

En este orden de ideas, enseguida se plantea la relación que existe entre el capital social desde un punto de vista rural y comunitario y la actividad económica del turismo desarrollada en espacios rurales. El turismo rural aporta beneficios para las economías rurales a través del mantenimiento y la creación de empleo, el apoyo a las unidades productivas agrícolas, la conservación del paisaje, el arte propio de los saberes artesanales rurales (Cabrini, 2002).

El turismo es un potenciador de diversas transformaciones, debido a los recursos que deben asignarse y utilizarse para motivar los viajes a un destino turístico. El proceso para consolidar un lugar así requiere diversas adaptaciones, que implican, por ejemplo, contar con infraestructura y equipamientos para atender las necesidades de los turistas. Algunos elementos estarán fuera del destino, como la infraestructura de transporte aéreo, pero la mayoría de los ajustes deben hacerse en el destino. Estos ajustes cambian el acceso, la disponibilidad y el control a atractivos o recursos turísticos, porque generalmente es necesario modificar los procesos de planeación y regulación territorial que, sumados a la presencia constante de visitantes, nuevos residentes y migrantes, ocasionan todo un conjunto de transformaciones asociadas al turismo (Ryan, 2003; Viancha Sánchez, 2021). Estos cambios modifican el capital social de un territorio generando procesos que ayudan a fortalecerlo o también pueden llevar a erosionarlo.

Uno de los mayores cambios que se ha identificado en el capital social tiene que ver con las múltiples relaciones que emergen con el turismo. Este relacionamiento produce cambios en aspectos socioculturales, tanto de quienes hacen parte directa del sector como de otros actores sociales pertenecientes al territorio (Ying & Zhou, 2007), si bien los componentes de los cambios culturales suelen ser externos a la comunidad, ya que en la actualidad las poblaciones mantienen lazos y relaciones tan variadas que resulta fácilmente demostrable que las sociedades constantemente cambian de forma paulatina o acelerada (Eshliki & Kaboudi, 2012), entendiendo que el capital social está presente en todo tipo de comunidades (Park et al., 2012).

La pesquisa sobre turismo y capital social se ha centrado en el análisis de este último y su contribución al desarrollo del turismo en las comunidades, así como la influencia de este en el fortalecimiento e incremento del capital social de las comunidades a través del refuerzo de las relaciones entre diversos actores locales y extralocales (Álvarez-Sousa, 2005; Cacciutto, 2010).

METODOLOGÍA

La metodología empleada consiste en el proceso de mapeo sistémico (Centre for Evidence-Based Conservation, 2010), el cual describe aspectos importantes de evidencias con preguntas abiertas, usando matrices de clasificación y categorías definidas.

A continuación, se expone el proceso planteado por Viancha Sánchez (2021), el cual será utilizado para la presente revisión.

Finalmente, a través del software Atlas ti 8, el cual es una herramienta de análisis de datos cualitativos, se categorizó la información tomando en cuenta variables tales como capital social y turismo, elementos de capital social estudiados e impactos positivos y negativos en el capital social. De esta manera se analizó la coocurrencia de palabras que estén ligadas con las variables anteriormente mencionadas. Posteriormente, se construyó una red que permite evidenciar gráficamente las relaciones semánticas entre las variables y entre las coocurrencias que dan lugar a la realización de un análisis holístico de la investigación.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

De los 61 artículos revisados, el 58 % corresponde a México, el 13 % a Brasil, el 10 % a China, el 6 % a Indonesia, y Malasia, Portugal, Corea y Estados Unidos tienen el mismo porcentaje (3 %) respectivamente, entre otros (Figura 1).

Las investigaciones se llevaron a cabo en espacios rurales, áreas protegidas y áreas de comunidades étnicas, entre otras, y fueron publicadas entre el año 2005 y el 2022. Se evidencia un crecimiento importante en este tipo de trabajos a lo largo de los años, aunque en los años 2009-2010 no se generaron investigaciones sobre el tema, como se puede observar en la Figura 2. Los autores más citados en la dupla de capital social y turismo según Scopus, son Wang y Carneiro. En la base de datos de WoS el autor más representativo es García-Villaverde, y en Lens, Albolghasem Ebrahimi. Según el análisis realizado a través de Lens, las revistas en las que se publicó el mayor número de artículos con el tema fueron Journal of Sustainable Tourism (con dos documentos) y Sustainability (con cinco).

En los resultados se identificaron impactos positivos y negativos en el capital social producidos por el turismo. El ser cuantificados se logró evidenciar que el 80.65 % de los artículos revisados reportan impactos positivos y que el 61.29 % -es decir, 38 artículos- impactos negativos. Cabe aclarar que en algunos de estos se registran impactos tanto positivos como impactos negativos.

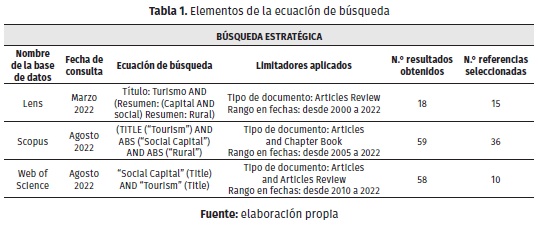

Parte de la revisión identificó recomendaciones y propuestas de los investigadores, el 77.42 % de los artículos sugieren propuestas o acciones de fortalecimiento del capital social. Como se observa en la Tabla 1, se consideró "rural" como palabra clave, por lo cual los resultados corresponden a zonas rurales en costa (cuatro documentos), zonas protegidas rurales, zona de comunidades y zona urbana con tres documentos respectivamente. Es importante recalcar que la mayoría de las investigaciones no mencionan la etapa de desarrollo en la que se encuentra el turismo en las zonas de estudio.

En cuanto a la metodología, se logró evidenciar que el 74 % de las investigaciones se realizaron bajo una metodología de tipo cualitativo, el 18 % con enfoque cuantitativo y el 8 % restante con enfoque mixto. Las herramientas más usadas para las investigaciones cualitativas fueron principalmente entrevistas semiestructuradas, observación participante y no participante, uso del método etnográfico y análisis de información secundaria. En las de tipo cuantitativo se usaron métodos tales como el análisis de regresión factorial, ecuaciones estructurales y correlación de Pearson.

Resultados en términos de variables estudiadas

La metodología de mapeo sistémico permite plantear elementos de clasificación de artículos, que fueron analizados en dos momentos. Primero, se tuvieron en cuenta elementos de capital social analizados en el caso, así como impactos positivos y negativos, los cuales se examinaron a través del software ATLAS.ti 8, el cual permite organizar, analizar e interpretar información. Se realizó una red semántica para representar las relaciones identificadas en el análisis de los artículos. Y el software, de manera simultánea, brindó elementos cuantitativos (coocurrencias o frecuencias) que posibilitan relacionar la información de forma visual a través de la red (Pericás, 2005), como se observa en la Figura 3.

En segundo lugar, se tomaron en cuenta los aspectos de hallazgos significativos y propuestas, y se analizaron a través de la herramienta nube de palabras, que permite hacer una representación visual de las palabras más representativas que se encontraban en los textos examinados. A continuación se presenta el análisis:

La red semántica muestra las relaciones entre los códigos identificados en el análisis. Se observa en la Figura 3 que los códigos confianza, relación de vinculación, redes, participación y medios de vida se relacionan tanto con impactos negativos en el capital social como con impactos positivos. Esto indica que el turismo puede tener diferentes efectos en estos atributos. Por un lado, puede aumentar o fortalecer estos aspectos positivos, pero por otro, también puede disminuirlos o erosionarlos.

Estos resultados muestran que los impactos en el capital social dependen en gran medida de la participación de las comunidades en el proceso de desarrollo turístico. Si las comunidades locales están involucradas activamente y tienen voz en la toma de decisiones, el turismo tiende a generar impactos positivos en el capital social. En cambio, si las comunidades tienen un papel limitado en el desarrollo turístico, los efectos pueden ser negativos. Otro factor puede ser el tipo de turismo que se promueve en los destinos. Si se fomenta de manera sostenible y responsable, que respete la cultura y el entorno local, es más probable que se generen impactos positivos. Por el contrario, si el turismo es masivo, descontrolado o no se tiene en cuenta la cultura local, los efectos negativos pueden ser más significativos.

Los códigos gobernanza, institucionalidad y conflictos están asociados con impactos negativos en el capital social. Posiblemente, porque el desarrollo del turismo suele generar conflictos en las relaciones de poder, que se concentran en quienes tienen más propiedades y posibilidades de participación, como los empresarios de la industria del turismo, sectores inmobiliarios, agencias de viajes y operadoras que debilitan la gobernanza, reducen la participación y la toma de decisiones por parte de la comunidad. Además, en algunos casos, los destinos turísticos no cuentan con la institucionalidad necesaria para la gestión de esta actividad, dejando el desarrollo de este en manos de actores que se interesan más por el negocio del turismo que por el bienestar de la población residente.

Los códigos cohesión social, reciprocidad, cooperación, acción colectiva, colaboración, asociatividad y empoderamiento están relacionados con los impactos positivos en el capital social. Esto indica que el turismo puede promover organizaciones e iniciativas colectivas que fortalecen el capital social, al permitir que las comunidades ofrezcan servicios turísticos, mientras generan lazos de cooperación.

Impactos positivos en el capital social

El análisis realizado en el software ATLAS.ti 8 con la dupla capital social y turismo, permite observar (Figura 4) el grado de coocurrencia o frecuencia de las palabras o códigos que se relacionan con los impactos positivos presentes en los artículos estudiados. Los resultados muestran que la creación de redes y la cohesión social son los impactos positivos más mencionados en los artículos revisados.

La creación de redes colaborativas fue mencionada en ocho artículos; por ejemplo, en el relativo a la zona norte de Buenos Aires en Argentina, donde la conformación de grupos y redes permitió mejorar la oferta turística del lugar, porque a través de la asociación localizada se dinamizaron algunas actividades productivas, se crearon emprendimientos vinculados al turismo y se desarrollaron iniciativas de turismo rural (Leonardi & García Casal, 2018). Está también el caso de los microempresarios de turismo de vida en Carolina del Norte en Estados Unidos, quienes, a través de la red reciben apoyo mutuo en forma de intercambio de información y mercadeo con pares (Morais et al., 2018).

El incremento de la cohesión social fue mencionado en seis artículos. Uno de los más interesantes es el caso de México, en el que se logró confirmar la importancia de la cohesión social de las comunidades rurales como un factor preponderante para la organización colectiva, especialmente cuando se logran establecer acuerdos comunes con fines de desarrollo comunitario y conservación ambiental. Además, se evidencia un factor que puede explicar el fracaso de las iniciativas turísticas comunitarias, que radica en la falta de cohesión social, lo cual es necesario para fortalecer la organización colectiva (Kieffer, 2018).

La acción colectiva y la asociatividad fueron mencionados como elementos fundamentales para lograr objetivos en común que generalmente de manera individual son difíciles de conseguir. Es el caso presentado por Hwang y Stewart (2017), quienes estudiaron aspectos de acción colectiva en dos comunidades de Corea del Sur y evidenciaron que, en comparación con los lazos personales individualizados entre los habitantes, las organizaciones sociales o asociaciones son fundamentales para potenciar la acción colectiva de los vecinos.

La confianza y la cooperación también se consideran elementos básicos para el fortalecimiento del capital social. En el caso de México -en el Mirador y Mata Clara- se observó disposición para colaborar y cooperar a través de mano de obra; aquí se resalta la confianza en lazos próximos como la familia y los amigos (García et al., 2022).

Empoderamiento, colaboración y participación también son elementos importantes para ambos: la relación turismo y capital social, y el desarrollo turístico. Entendiendo que, si los actores locales participan directamente en el desarrollo del turismo, se logran procesos como la revalorización de conocimientos ancestrales locales, con la creación de empresas de base comunitaria para complementar las actividades económicas y con un enfoque más justo hacia el mercado y, en ese sentido, más recíproco (Mérida et al., 2013). Por consiguiente, el turismo con gestión comunitaria permite fortalecer el emprendimiento y que los sectores sociales interesados se vean beneficiados (Berlanga, 2015).

Finalmente, los elementos con menos grado de coocurrencia son gestión efectiva, medios de vida, reciprocidad y relaciones de vinculación. Se identifica un artículo respectivamente resultado de la investigación. Para los casos de Portugal, la gestión efectiva de recursos permite compartir conocimientos y mejorar prácticas a medida que se desarrollan los proyectos (Costa & Ribeiro Galina, 2016). En el caso de Rota das Salamarias, Marau, Rio Grande do Sul (Brasil), se observó que, en términos de los medios de vida, hubo ampliación en las fuentes de ingresos, la continuidad del trabajo de las familias en consonancia con el mejoramiento de la calidad de vida de la unidad familiar (Padilha & de Souza, 2019). Para el caso de Argentina, la reciprocidad abre un espacio y ofrece continuidad a los emprendedores y asesores de turismo rural (Leonardi & García Casal, 2018). En cuanto a Sudáfrica, se encontró que las mujeres negras emprendedoras trabajan unidas para generar capital social "vinculante" (relaciones de vinculación) y canalizar el capital social, económico, cultural y simbólico para la comunidad (Hikido, 2017).

Impactos negativos en el capital social

Se analizó el grado de coocurrencia o frecuencia de los códigos que tienen relación con el elemento impactos negativos en el capital social. En ese sentido, en orden ascendente a descendente, estos fueron: limitación de la participación local, institucionalidad, medios de vida, conflictos sociales, gobernanza, cohesión social, relación de vinculación, redes y participación. Estos pueden observarse de manera cuantificable (Figura 5). Posteriormente se amplía información de cada uno de los impactos negativos en el capital social.

La limitación en la participación local y la institucionalidad son los impactos negativos con mayor coocurrencia, de modo que se puede evidenciar que, del total de artículos estudiados, cuatro mencionan cada uno de estos aspectos como negativos en el capital social. Para México (Kieffer, 2018) se encontró una relación irregular entre la institucionalidad y las comunidades rurales, dado que las políticas públicas son verticales y la participación de los actores locales es mínima. En el caso de Quintana Roo en México se halló que la gestión efectiva se desarrolla en comunidades con un capital social fuerte, que cuentan con el apoyo de instituciones públicas para el desarrollo de la actividad turística (Segrado Pavón et al., 2013).

La reducción en los medios de vida, el aumento de los conflictos sociales y la disminución de la confianza fueron mencionados en dos artículos respectivamente. El caso de Chongqing (China) mostró que, tras el desarrollo del turismo rural, el capital humano, social y natural de los agricultores disminuyó, se incrementaron las brechas entre el capital de subsistencia de los hogares rurales participantes en turismo rural y el de no participantes, situación que aumentó la vulnerabilidad de sus medios de vida (Yi et al., 2022). En el caso de México, el turismo usa recursos naturales y culturales que incrementan los conflictos sociales al alterar aspectos socioculturales del territorio, como costumbres, espíritu de comunidad y ayuda mutua, y esto conduce a la pérdida de capital social y de identidad (Segrado Pavón et al., 2013).

La gobernanza tiene poco grado de coocurrencia. Fue mencionada en el caso de Minca en la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), donde el capital social y la gobernabilidad están asociados a desafíos y limitaciones que enfrentan regiones en contextos de posconflicto al implementar el turismo (Rocca & Zielinski, 2022). En cuanto a Irlanda del Norte (Mcareavey & Mcdonagh, 2011), la gobernanza está relacionada con problemas en la implementación de proyectos turísticos por la baja capacidad institucional y la presencia de relaciones de poder desiguales entre gobiernos locales y nacionales.

La falta de cohesión social, la reducción en las relaciones de vinculación y la baja creación de redes y procesos de participación también tienen baja coocurrencia. Se presenta el caso de aldeas en Nepal en Asia, donde el turismo disminuyó el capital social vinculante o las relaciones de vinculación, al profundizar los conflictos locales y reducir la participación, especialmente en contextos de comunidades indígenas, quienes tienen mecanismos propios de participación que no se adaptan al contexto del turismo, a los requerimientos de las nuevas instituciones o a las formas de organización jerárquicas extracomunitarias (Shakya, 2015).

Propuestas presentadas por las investigaciones

La nube de palabras (Figura 6) representa de forma visual aquellos aspectos que proponen o recomiendan los autores de los artículos analizados frente a los temas de turismo y capital social. En ese sentido, se observa predominio hacia las propuestas que tienen que ver con generación de capacidades, innovación, creación de redes, fortalecimiento de la gestión, participación, entre otras.

Algunas de las propuestas se basan en generar ecosistemas turísticos resilientes, que busquen la inclusión de actores locales generalmente marginados, para crear espacios de participación, donde se respete el medio ambiente y la identidad cultural, y se promueva la innovación y el fortalecimiento de la competitividad con la participación de actores locales y gubernamentales.

En ese sentido, los autores mencionan que, si el turismo se gestiona de manera adecuada y además comunitariamente, esto conduce al empoderamiento y una mejor distribución de beneficios a los sectores sociales (Berlanga, 2015). A su vez, la capacidad de comunicación y configuración de redes con la comunidad y otras comunidades permite el fortalecimiento del capital social (Arsuaga & Jiménez, 2014). Por su parte, Zhou et al. (2021) sugieren mejorar las prácticas para la planificación y gestión rural donde se ofrecen destinos turísticos. También se manifiesta la importancia de las implicaciones políticas para ampliar el panorama de la innovación tecnológica en el turismo y la necesidad de integrar las categorías coincidentes de capital social para aumentar tipos específicos de innovación (Patluang, 2019).

DISCUSIÓN

El capital social es un factor determinante para el desarrollo del turismo en áreas rurales y, al mismo tiempo, el turismo transforma de diversas maneras el capital social de las comunidades rurales. Los resultados de este artículo de revisión indican la importancia de las redes de actores rurales como elementos relevantes para aumentar la participación de las comunidades en el desarrollo turístico. Cuanto más cercanas y fuertes sean las relaciones entre actores, mayor es la probabilidad de la generación de esfuerzos y acuerdos comunitarios para ofrecer un turismo alternativo e innovador, que sea más cercano a los modos de vida rurales (Hwang & Stewart, 2017). Estas relaciones suelen estar basadas en la confianza, la reciprocidad y la identidad rural como elementos que pueden ser determinantes para el desarrollo de iniciativas comunitarias y, al mismo tiempo, para el fortalecimiento y la continuidad de los grupos y redes locales (Andrade Bock & Macke, 2014).

También se ha logrado reconocer la importancia de la gobernanza local para mejorar la gestión del turismo, así como del territorio. Existe evidencia en algunos casos estudiados de que las comunidades que lograron liderar los procesos de planeación y gestión del turismo consiguieron también resolver problemas de acción colectiva mejor que el Estado, en la medida en que tienen una mejor comprensión de su territorio (Bowles & Gintis, 2002). En ese sentido, Dangi y Jamal (2016), y Lane y Kastenholz (2015) plantean la posibilidad de diseñar instrumentos propios de gobernanza local para aprovechar los beneficios potenciales que trae el turismo, pero también para minimizar sus impactos negativos.

Sin embargo, es evidente que las implicaciones teóricas de la gobernanza comunitaria y su capacidad para resolver problemas socioeconómicos y de sostenibilidad ambiental rara vez se mencionan (Rocca & Zielinski, 2022). Quizás porque es común encontrar que, en las iniciativas de turismo en espacios rurales, la gestión no es necesariamente participativa en el nivel territorial, más bien son pequeñas experiencias comunitarias que no logran trascender de manera amplia los territorios y se concentran preferentemente en la supervivencia de quienes hacen parte de la experiencia local.

Finalmente, se reconoce que el capital social puede mejorar tanto la manera en que se desarrolla el turismo (Dai et al., 2021) como la distribución de los beneficios, porque desempeña un papel esencial en las etapas iniciales del turismo en espacios rurales. Particularmente, por la posibilidad de crear redes de cooperación, aprendizaje e intercambio, que serán la clave para definir una oferta turística alternativa, consiente, equitativa y sobre todo relacionada con las diversas actividades que ocurren en los espacios rurales. Algunas de ellas suelen estar enfocadas en los modos de vivir y en las prácticas productivas y culturales de la ruralidad. En estos casos, los procesos de intercambio y aprendizaje entre turistas y comunidad local pueden generar relaciones diferentes a las netamente comerciales que tiene la industria del turismo.

Pero también puede ocurrir que el capital social sea erosionado cuando la participación en la planeación y gestión del turismo por parte de las comunidades locales es limitada. En algunas ocasiones estas limitaciones están relacionadas con la capacidad de agencia de los activos de las comunidades, y en el caso de los pobladores rurales, el capital social puede ser un factor que incide en su participación (Yi et al., 2022), porque el conocimiento y las capacidades de las comunidades rurales han estado dirigidas a actividades relacionadas con la producción agropecuaria, la artesanía, la construcción, el cuidado de las plantas, la cría de animales, el cuidado del hogar, la carpintería, entre muchos otros, pero no necesariamente a la atención y gestión de turistas.

Adicionalmente, el turismo en espacios rurales suele tener una oferta diversificada que depende de la infraestructura disponible y de los atractivos del territorio. Actualmente, esta diversificación ha llevado a niveles muy altos de competitividad y a un ecosistema turístico innovador, de alta inversión y necesidad de promoción. Lo anterior hace necesario fortalecer el capital social en las comunidades rurales, como mecanismo para resistir o adaptarse a las dinámicas de cambio que genera el turismo (Sunkar et al., 2016).

Además, la realidad de la ruralidad -especialmente en los países latinoamericanos- se caracteriza por una serie de obstáculos para el impulso de una economía basada en el turismo, por ejemplo: la falta de jóvenes, la disminución y el envejecimiento de la población (Galvão & Devy-Vareta, 2010; Jean et al., 2013; Silva, 2007), la escala de producción, la pérdida de viabilidad económica, los bajos niveles de educación, la deficiente infraestructura de servicios públicos, entre otros. Estos factores reducen las oportunidades para que las comunidades locales encuentren un espacio en el turismo (Cavaco, 2004; Jean et al., 2013; Silva, 2007). Además, la debilidad empresarial y la estructura institucional, el bajo atractivo para inversionistas y la deficiente infraestructura (Pato et al., 2014; Silva, 2007) son condiciones que no favorecen del todo el desarrollo del turismo.

Por lo anterior, si bien el capital social puede generar un turismo alternativo e innovador, también es necesario considerar que las economías rurales, familiares y campesinas, no pueden estar basadas en una única actividad económica, sino considerar una economía diversa, con actividades que sumen a la canasta de los hogares y permitan que las comunidades rurales tengan autonomía en la decisión y gestión de sus recursos.

CONCLUSIONES

La creación de redes, grupos, esquemas de cooperación y colaboración entre comunidades es de gran importancia para el fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión del turismo, porque un capital social robusto facilita la participación y el compromiso de los actores vinculados a una actividad económica (Andrade Bock & Macke, 2014). Las redes, además, permiten comprender las reglas del juego de la coordinación y cooperación entre actores y grupos de interés relacionados con el desarrollo de la actividad turística (Cortés-Leal & Aranda-Camacho, 2017; Cànoves et al., 2006), y posibilitan aprovechar proximidades tanto organizativas como geográficas (Torre & Rallet, 2005), con el fin de estructurar un determinado capital social que genere el desarrollo de acciones colectivas y ponga en valor los recursos que soportarán el desarrollo de las actividades de turismo rural (Brunori & Rossi, 2000).

El turismo genera transformaciones en el capital social de una comunidad y, a su vez, estas transformaciones dependen de qué tan fortalecido o erosionado esté el capital social. Cuando el capital social es fuerte en una comunidad, posiblemente dé lugar a lazos entre las personas u organizaciones que conlleven acciones colectivas colaborativas por objetivos en común, partiendo de la existencia de relaciones basadas en la confianza, la reciprocidad y la cooperación. Cuando el capital social es débil, hay una especie de fractura en la manera como se relacionan los actores para tomar decisiones, lo que conduce bien sea a la producción de obstáculos y limitaciones para el desarrollo adecuado del turismo, o a la sobreexplotación y el agotamiento de los recursos, a cambios en los factores identitarios de una comunidad, tal como el lenguaje, la gastronomía, las formas de vestir, entre otros.

El turismo con una gestión efectiva lleva al desarrollo económico de un territorio, aunque también se necesita la unión de una serie de voluntades para que esto sea posible. Se hace énfasis en la voluntad política e institucional para vincular a todos los actores que deberían conformar el ecosistema turístico de un territorio, para que de manera conjunta se decida, construya, participe, coopere y se gestione el turismo de forma que beneficie a todos y al medio ambiente. Es importante, además, que desde la institucionalidad y la academia se produzca investigación sobre la dupla capital social y turismo, que aún es incipiente, pero muy importante para identificar impactos y generar estrategias que conduzcan a potencializar el capital social o, al menos, a evitar su erosión. A su vez, será necesario profundizar en la pareja gobernanza y turismo, intentado dar elementos para aumentar la participación y gestión desde las comunidades.

AGRADECIMIENTOS

Artículo escrito en el marco del proyecto "Turismo y capital social en comunidades rurales. Análisis de las transformaciones en el caso del municipio de Villa de Leyva", SGI 3259, financiado por la Dirección de Investigaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja, Boyacá, Colombia).

FINANCIAMIENTO

Este proyecto fue financiado por la Dirección de Investigaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja, Boyacá, Colombia).

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Yesika Alejandra Ayala Suárez se encargó de la revisión de literatura, la estructuración del documento, el desarrollo metodológico, y la redacción del artículo. Zulma Hasbleidy Vianchá Sánchez revisó literatura, e hizo aportes y ajustes en el proceso de escritura. José Luis Cruz Vásquez revisó literatura e hizo ajustes en el proceso de escritura.

REFERENCIAS

[1] Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept. Academy of Management Review, 27(1), 17-40. https://doi.org/10.5465/AMR.2002.5922314

[2] Álvarez-Sousa, A. (2005). La contribución del turismo al desarrollo integral de las sociedades receptoras: aspectos teórico-metodológicos. Política y Sociedad (Madrid), 42(1), 57-84. https://doi.org/10.5209/POSO.24144

[3] Andrade Bock, I. A. de, & Macke, J. (2014). The Social Capital and the Development of Collaborative Networks in the Tourism Sector: A Case Study on The Grupo Gestor do Turismo Rural do Rio Grande do Sul (Rural Tourism Steering Group) -RS, Brazil. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 8(1), 23-41.

[4] Arsuaga, G. R. B. & Jiménez, M. E. S. (2014). Turismo justo: estrategia para combatir la pobreza en Hueyapan. El Periplo Sustentable, (26), 7-46.

[5] Beeton, S. (2006). Community Development Through Tourism. Landlinks Press.

[6] Berlanga, M. J. (2015). Turismo local, desigualdad social y relaciones étnicas en el Alto Atlas Marroquí. Revista Andaluza de Antropología, (8), 90-112. https://doi.org/10.12795/raa.2015.i08.05

[7] Bourdieu, P. (1985). The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 14(6), 723-744. https://doi.org/10.1007/BF00174048

[8] Bowles, S., & Gintis, H. (2002). Social Capital and Community Governance. The Economic Journal, 112(483), 419-436.

[9] Brunori, G., & Rossi, A. (2000). Synergy and Coherence through Collective Action: Some Insights from Wine Routes in Tuscany. Sociologia Ruralis, 40(4), 409-423. https://doi.org/10.1111/1467-9523.00157

[10] Cabrini, L. (2002). Turismo, desarrollo rural y sostenibilidad. En VII Congreso AECIT, Jaén, España, 21-23 octubre de 2002. https://www.academia.edu/9395608/Turismo_desarrollo_rural_y_sostenibilidad

[11] Cacciutto, M. (2010). La aplicación de la teoría del capital social a los estudios turísticos. Revista FACES, 16(34-35), 111-127.

[12] Camarinha-Matos, L. M., & Afsarmanesh, H. (2007). A Comprehensive Modeling Framework for Collaborative Networked Organizations. Journal of Intelligent Manufacturing, 18(5), 529-542. https://doi.org/10.1007/S10845-007-0063-3/METRICS

[13] Cànoves, G., Villarino, M., & Herrera, L. (2006). Políticas públicas, turismo rural y sostenibilidad: difícil equilibrio. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 41, 199-217. https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1997

[14] Cavaco, C. (2004). Desafios do desenvolvimento rural. Notas de leitura. Finisterra, 39(78), 99-112. https://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/1510/1203

[15] Centre for Evidence-Based Conservation. (2010). Guidelines for Systematic Review and Evidence Synthesis in Environmental Management. Environmental Evidence, Version 4.0. Web

[16] Cortés-Leal, J. A. & Aranda-Camacho, Y. (2017). Dinámicas relacionales para la gestión activa de la actividad turística en el corregimiento de Palomino, Dibulla, Colombia. Cuadernos de Desarrollo Rural, 14(79). https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr14-79.drga

[17] Costa, T., & Ribeiro Galina, S. V. (2016). A relação virtuosa entre empreendedorismo e capital social: um estudo em empreendimentos de turismo em espaço rural em Portugal e no Brasil. Tourism & Management Studies, 12(2), 57-69. https://doi.org/10.18089/tms.2016.12207

[18] Crozier, M. & Friedberg, E. (1990). El actor y el sistema: las restricciones de la acción colectiva. Alianza.

[19] Dai, M., Ventilador, D., Wang, R Wang, R., Ou, YH Ou, Y., & Ma, XL Ma, X. (2021). Residents' Social Capital in Rural Tourism Development: Guanxi in Housing Demolition. Revista de Journal of Destination Marketing & Management, 22. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100663

[20] Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). An Integrated Approach to "Sustainable Community-Based Tourism." Sustainability, 8(5), 475. https://doi.org/10.3390/SU8050475

[21] Durston, J. (2002). El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural: díadas, equipos, puentes y escaleras. Naciones Unidas.

[22] Eshliki, S. A., & Kaboudi, M. (2012). Community Perception of Tourism Impacts and Their Participation in Tourism Planning: A Case Study of Ramsar, Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 36, 333-341. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.037

[23] Festinger, L., Schachter, S., & Back, K. (1950). Social Pressures in Informal Groups; A Study of Human Factors in Housing. Harper. https://psycnet.apa.org/record/1951-02994-000

[24] Forrest, R., & Kearns, A. (2016). Social Cohesion, Social Capital and the Neighborhood. Urban Studies, 38(12), 2125-2143. https://doi.org/10.1080/00420980120087081

[25] Franulic, F. (2001). Documento de discusión interna sobre capital social. Distinciones conceptuales básicas. CEPAL, Mimeo.

[26] Galvão, M. J., & Devy-Vareta. (2010). A multifuncionalidade das paisagens rurais: Uma ferramenta para o desenvolvimento. Cadernos: Curso de Doutoramento em Geografia, 61-86.

[27] García, P. M., de la Cruz, D. A. Á., García, C. G. G., Contreras, J. V. H. & Guevara, V. M. L. (2022). El capital social para el turismo rural en Mata Clara y El Mirador, comunidades afrodescendientes de Veracruz. El Periplo Sustentable, (42), 279-310. http://orcid.org/0000-0002-2638-9849

[28] Hikido, A. (2017). Entrepreneurship in South African Township Tourism: The Impact of Interracial Social Capital. Ethnic and Racial Studies, 41(14), 2580-2598. https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1392026

[29] Hwang, D., & Stewart, W. P. (2017). Social Capital and Collective Action in Rural Tourism. Journal of Travel Research, 56(1), 81-93. https://doi.org/10.1177/0047287515625128

[30] Jean, T., Luigi, N., & Emeric, A. (2013). Assessing the Risk of Farmland Abandonment in the EU. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2788/81337

[31] Jenson, J. (1998). Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research. Renouf Publishing. http://www.cccg.umontreal.ca/pdf/CPRN/CPRN_F03.pdf

[32] Kieffer, M. (2018). Turismo Rural Comunitario y organización colectiva: un enfoque comparativo en México. Revista Pasos, 16(2), 429-441. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2018.16.030

[33] Lane, B., & Kastenholz, E. (2015). Rural Tourism: The Evolution of Practice and Research Approaches - Towards a New Generation Concept? Journal of Sustainable Tourism, 23(8-9), 1133-1156. https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1083997

[34] Leonardi, V. S. & García Casal, I. (2018). Capital social y políticas públicas para la promoción del turismo rural: el análisis de una experiencia asociativa (Argentina). Gran Tour, (17), 35-54.

[35] Mauss, M. (1990). The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. Routledge.

[36] Mcareavey, R., & Mcdonagh, J. (2011). Sustainable Rural Tourism: Lessons for Rural Development. Sociologia Ruralis, 51(2),175-194. https://doi.org/10.1111/J.1467-9523.2010.00529.X

[37] McFadyen, M. A., & Cannella, A. A. (2004). Social Capital and Knowledge Creation: Diminishing Returns of the Number and Strength of Exchange Relationships. Academy of Management Journal, 47(5), 735-746. https://doi.org/10.5465/20159615

[38] Mérida, G., Sánchez, M., Cardona, D., & Soliz, V. (2013). Turismo Biocultural. Tupiza: un modelo de gestión comunitario para el Vivir Bien. Programa Nacional Biocultura.

[39] Moody, J., & White, D. R. (2003). Structural Cohesion and Embeddedness: A Hierarchical Concept of Social Groups. American Sociological Review, 68(1), 103-127. https://www.jstor.org/stable/3088904

[40] Morais, D. B., Seekamp, E., Smith, J. W., & Nils Peterson, M. (2018). Bonding and Bridging Forms of Social Capital in Wildlife Tourism Microentrepreneurship: An Application of Social Network Analysis. Sustainability, 10 (315). https://doi.org/10.3390/su10020315

[41] Moscardo, G. (2008). Community Capacity Building: An Emerging Challenge for Tourism Development. In G. Moscardo (ed.), Building Community Capacity for Tourism Development (pp. 1-15). CABI.

[42] Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage Author. Source: The Academy of Management Review, 23(2), 242-266.

[43] Nardone, G., Sisto, R., & Lopolito, A. (2010). Social Capital in the LEADER Initiative: A Methodological Approach. Journal of Rural Studies, 26(1), 63-72. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2009.09.001

[44] Ostrom, E., Burger, J., Field, C. B., Norgaard, R. B., & Policansky, D. (1999). Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges. Science, 284(5412), 278-282. https://doi.org/10.1126/SCIENCE.284.5412.278

[45] Padilha, A. C., Dalla Corte A., & De Souza, M. (2019). Diversificação de Sustento Rural a partir da Exploração do Turismo Rural: o caso da Rota das Salamarias, Marau, Rio Grande do Sul. Turismo e Sociedade, 12(2), 84-109. https://doi.org/10.5380/TES.V12I2.68230

[46] Park, D. B., Lee, K. W., Choi, H. S., & Yoon, Y. (2012). Factors Influencing Social Capital in Rural Tourism Communities in South Korea. Tourism Management, 33(6), 1511-1520. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.02.005

[47] Patluang, K. (2019). 'Hidden' Innovation Development Through Inherent and Support Social Capitals: An Experimentation in Rural Tourism. Inovation and Development, 10(3), 303-321. https://doi.org/10.1080/2157930X.2019.1598645

[48] Pato, L., Breda, Z., Cunha, C. & Kastenholz, E. (2014). Experiência turística rural vivida e cocriada pelos agentes da oferta e de planeamento. In E. Kastenholz, C. Eusébio, E., Figueiredo, M.J. Carneiro & J. Lima (Eds.), Reinventar o turismo Rural em Portugal cocriação de Experiências Turísticas Sustentáveis (pp. 107-124). Universidade de Aveiro.

[49] Pérez, S. (2010). El valor estratégico del turismo rural como alternativa sostenible de desarrollo territorial rural. Agronomía Colombiana, 28(3), 507-513.

[50] Pericás, J. (2005). El uso de la teoría de redes sociales en la representación y análisis de textos: de las redes semánticas al análisis de redes textuales. Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 10(10), 129-150.

[51] Rocca, L. H. D., & Zielinski, S. (2022). Community-based Tourism, Social Capital, and Governance of Post-conflict Rural Tourism Destinations: The Case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Tourism Management Perspectives, 43. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985

[52] Ryan, C. (2003). Recreational Tourism: Demand and Impacts. Channel View Publications.

[53] Segrado Pavón, R., Serrano Barquín, R., Juan Pérez, J. I., Amador Soriano, K., & Arroyo Arcos, L. (2013). Capital social y turismo en destinos rurales de Quintana Roo, México. Gestión Turística, (20), 71-89.

[54] Shakya, M. (2015). Tourism and Social Capital: Case Studies from Rural Nepal. In Reframing Sustainable Tourism (pp. 217-239). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7209-9_13

[55] Silva, R. (2007). Municipios e desenvolvimento local em regiões de baixa densidade. En Atas do III Congresso de Estudos Rurais-Agricultura Multifuncional, Desenvolvimento Rural e Políticas Públicas (pp. 20-21).

[56] Sunkar, A., Meilani, R., Rahayuningsih, T., & Muntasib, EK. S. H. (2016). Social Capital: A Basis for Community Participation in Fostering Environmental Education and the Heritage Tourism Development of Cibalay Megalithic Site. E-Journal of Tourism, 3(2), 120-129. https://doi.org/10.24922/EOT.V3I2.25256

[57] Torre, A., & Rallet, A. (2005). Proximity and Localization. Regional Studies, 39(1), 47-59. https://doi.org/10.1080/0034340052000320842

[58] Viancha Sánchez, Z. H. (2021). Configuración de destinos turísticos y uso del suelo. Revisión de impulsores e implicaciones. Investigaciones Turísticas, (21), 46-66. https://doi.org/10.14198/inturi2021.21.3

[59] Wellings, P. (2007). Joint Management: Aboriginal Involvement in Tourism in the Kakadu World Heritage Area. In Tourism in Protected Areas: Benefits beyond Boundaries (pp. 89-100). CABI Digital Library. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/abs/10.1079/9780851990224.0089

[60] Woolcock, M. & Bank, W. (2000). Capital social: Implicaciones para la teoría, la investigación y las políticas sobre desarrollo. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/267403674

[61] Woolley, F. (2003). Social Cohesion and Voluntary Activity: Making Connections. The Economic Implications of Social Cohesion, 16(150). https://www.degruyter.com/document/doi/10.3138/9781442681149/pdf#page=156

[62] World Tourism Organization. (2020). UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development - A Guide to Making Tourism an Effective Tool for Rural Development. UNWTO. https://doi.org/10.18111/9789284422173

[63] Yi, X., Xixi, T., & Lu, P. (2022). Difference of Farmers' Livelihood Capital before and after Rural Tourism Development. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/4138220

[64] Ying, T., & Zhou, Y. (2007). Community, Governments and External Capitals in China's Rural Cultural Tourism: A Comparative Study of Two Adjacent Villages. Tourism Management, 28(1), 96-107. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2005.12.025

[65] Zhou, L., Wall, G., Zhang, D., & Cheng, X. (2021). Tourism and the (re)making of Rural Places: The Cases of Two Chinese Villages. Tourism Management Perspectives, 40.https://doi.org/10.1016/J.TMP.2021.100910