Artículo de investigación

Brechas de género y corrupción: el fenómeno de las mujeres ninis en Colombia*

Gender Gaps and Corruption: The Phenomenon of NEET Women in Colombia

Dwina Nathalie Henao Orozco**

* Este artículo surge de la tesis que se viene desarrollando en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para determinar cómo se transforma la participación de las mujeres en el contexto laboral, con base en la incidencia de políticas de enfoque diferencial para reducir la pobreza de ingresos (2013-2023).

** Master en Alta Dirección Pública. Aspirante a Doctor en Economía y Gobierno. Docente de la institución Luis Amigó. Colombia, correo: nathaliehenaoorozco@yahoo.com https://orcid.org/0000-0002-7097-3495

Cómo citar: Henao Orozco, N. (2024). Brechas de género y corrupción: el fenómeno de las mujeres ninis en Colombia. Apuntes del Cenes, 43 (77). Págs. 131-149. https://doi.org/10.19053/uptc.01203053.v43.n77.2024.16103

Fecha de recepción: 15 de junio de 2023 Fecha de aprobación: 3 de diciembre de 2023

Resumen:

La aproximación teórico-práctica revela los aspectos que impiden el desarrollo productivo de las mujeres en Colombia, las relaciones de poder entre el género y la corrupción, y cómo estas ocasionan el fenómeno de pobreza multidimensional que alimenta la problemática nini. En este estudio se utilizó la metodología cualitativa descriptiva para el análisis documental de 85 documentos que detallan las características, tendencias y afectaciones al progreso integral de las mujeres, que promueven su condición de desocupación. Los hallazgos confirman que corrupción y género son las principales causas del fenómeno nini. Como conclusiones se ofrecen datos para la ampliación del estudio a partir del análisis de categorías como pobreza multidimensional, género y corrupción persistente en nuestro país.

Palabras clave: problema social; relaciones de poder; corrupción; violencia de género; desigualdad social; Colombia.

Clasificación JEL: D63; D73; I32; J16; J18.

Abstract:

The theoretical-practical approach reveals the factors hindering women's productivity in Colombia, the power dynamics between gender and corruption, and how these contribute to multidimensional poverty, which exacerbates the NEET problem. The study employed a descriptive qualitative methodology to analyze 85 documents that detail the characteristics, trends, and effects on the integral progress of women, which promote their unemployment status. The findings confirm that corruption and gender are the main causes of the NEET phenomenon. In conclusion, the data supports the expansion of the study to include analysis of categories such as multidimensional poverty, gender, and persistent corruption in our country.

Keywords: social problem, power relations, corruption, gender violence, social inequality.

INTRODUCCIÓN

Colombia es el país de Latinoamérica con el mayor porcentaje de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan (OCDE, 2023). Según cifras del Dane, durante el último trimestre del 2023 la tasa de ninis ascendió al 14,8 % llegando a 1666 mujeres en esta condición (Dane, 2023). Históricamente, las causas de este fenómeno se asocian al rezago escolar (Lenis Hoyos, 2021; Cepal, 2017) y a una carga mayor en las labores del cuidado del hogar (Laboratorio de Economía de la Educación [LEE], 2022).

Estos aspectos impiden el crecimiento económico y el bienestar integral de esta población que también debe enfrentar procesos de discriminación laboral (DANE, 2020) y violación a los derechos humanos, como consecuencia de diversos actos de corrupción, como la desviación de los recursos para el desarrollo de programas sociales de salud, educación y alimentación, siendo este último (PAE) uno de los más vulnerados (Newman & Ángel, 2017).

Así mismo, datos recientes, recogidos por el Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe elaborado por Transparencia Internacional, indican que "la corrupción afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes deben enfrentarse al pago se sobornos" por servicios judiciales, de salud y para el acceso a la educación pública (Transparencia Internacional, 2019, p. 21).

En tal sentido, Transparencia por Colombia resalta que se han detectado casos de corrupción administrativa en el departamento de Santander debido a irregularidades relacionadas con documentación falsa para la adjudicación del contrato de una casa de Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, una situación que causó graves afectaciones a la salud y a la protección social de esta población vulnerable (Transparencia por Colombia, 2021b, p. 42).

Por otra parte, las políticas o estímulos para generar igualdad y empoderamiento femenino aún siguen siendo débiles e insuficientes, debido a que los planes que las sustentan se caracterizan por la resistencia de la Administración pública a asumir una posición concreta respecto al género, lo que ocasiona una baja asignación de las partidas presupuestales para llevar a cabo las iniciativas de equidad de género que promueven el empoderamiento de la mujer en los entornos sociales, económicos, políticos y culturales (Cepal, 2017).

De lo anterior se perciben relaciones de poder (entre el género y la corrupción) que, como señala Calveiro (2005, p. 30), constituyen una "red de poderes circulantes que se vinculan, dividen y potencian" para generar desigualdades estructurales en la población femenina de 15 a 28 años que no puede acceder a los sistemas de producción a través de un trabajo igualitario para mejorar sus condiciones de vida, situación que limita su derecho a desarrollarse a plenitud.

Con estos datos, el presente documento pretende demostrar que las relaciones de poder entre el género y la corrupción aumentan las brechas de desigualdad en las mujeres jóvenes, lo que lleva a la perduración del fenómeno nini.

Con miras a entender la complejidad de la problemática, el documento presenta inicialmente un diagnóstico de esta, a partir de los estudios que sistematizan sus causas. En la segunda parte se expone la metodología usada en el proceso investigativo, la cual se enmarcó en un diseño cualitativo exploratorio descriptivo, que consistió en el análisis de 85 documentos para constatar el poder entre género y corrupción. Y se concluye con algunas reflexiones, de las cuales se espera que surjan nuevas investigaciones.

Radiografía de las mujeres ninis en Colombia

La expresión ninis nació en los años 90 en el Reino Unido para denominar a todos aquellos jóvenes que estaban excluidos del ámbito escolar y laboral por no tener una ocupación definida. El concepto surgió a raíz de un informe de la Oficina del Primer Ministro, en el que se determinó que más de 161000 hombres y mujeres de 16 a 18 años se encontraban fuera de la fuerza productiva (formación y empleo) durante largos períodos de tiempo al culminar su formación básica, a la espera de una oportunidad para su desarrollo integral (Social Care Institute for Excellence [SCIE], 1999).

A partir de entonces, el concepto nini (ni estudian ni trabajan) se hizo presente en las agendas gubernamentales en el mundo, con el propósito de tomar medidas para contrarrestar dicha problemática.

A lo largo de los años se constituyeron diversas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Plan Internacional, Onu Mujeres, Igualdad Ahora, Womandkind Worldwide, PNUD, el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, y otros organismos no gubernamentales, con la consigna de identificar los planes y evaluar los compromisos adquiridos por los distintos gobiernos para el progreso de la población joven, uniendo esfuerzos, apoyados en iniciativas de empoderamiento femenino. A la vez, han surgido nuevas investigaciones sobre el fenómeno nini.

Una de ellas es "Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades (Cepal, 2016, citado por Hoyos et al., 2016), que comprueba que las principales causas de esta problemática provienen del hecho de conformar una vida conyugal, paternal y maternal temprana, y de la continua vulnerabilidad de las jóvenes colombianas que habitan en cinturones de pobreza, en los que predominan la miseria y la falta de oportunidades para mejorar dimensiones sociales como la salud, los servicios públicos, la vivienda y la educación.

Entre los efectos del fenómeno nini en la economía de las mujeres en Colombia están la constante transmisión intergeneracional de la desigualdad, el aumento del crimen y la violencia, y el freno continuo a la transición demográfica laboral que impide el crecimiento del capital humano. Uno de los aspectos más particulares que señala el estudio es que el 60 % de la población nini en la región es femenina, con edades que oscilan entre los 15 y los 26 años (Hoyos et al., 2016).

En tal sentido, la encuesta "Millennials en Colombia, trabajar o estudiar" realizada en 2018 a hombres y mujeres de entre 15 y 24 años, constata las evidencias de estudios previos sobre el fenómeno y explora nuevas variables (Novella et al., 2018).

Si bien el 46,7 % de las mujeres encuestadas afirmaron que su situación económica es la principal causa para ser catalogadas como nini, ese mismo porcentaje aseguró que existen otros factores, como la sexualidad (relacionada con la maternidad temprana y la dedicación completa al cuidado del hogar) y la criminalidad (relacionada con el consumo de drogas) que han limitado su deseo de estudiar y trabajar (Novella et al., 2018).

Al respecto, un estudio de la Universidad de Antioquia indica la existencia de brechas de género, a partir de variables como la dependencia económica de la pareja, los hijos u otras figuras de autoridad en el hogar, lo que impide que las mujeres puedan seguir estudios profesionales y, por lo tanto, aumenta sus probabilidades de ser nini (Lenis, 2021).

Siguiendo con esa línea investigativa, ONU Mujeres en su informe Brechas de género y desigualdad hace un llamado a romper las restricciones institucionales que frenan la generación de políticas públicas, con la consigna de buscar salidas a las tres dimensiones de discriminación que enfrentan las mujeres colombianas: 1) la pobreza económica alimentada por la excesiva carga de trabajo no remunerado; 2) las desigualdades del mercado laboral ocasionadas por los estereotipos que orientan las decisiones sobre la remuneración y el reconocimiento por parte de quienes las contratan, 3) y la violencia que enfrentan por el hecho de ser mujeres (ONU Mujeres, 2017).

Como se observa, los estudios tienen en común las barreras de género (la maternidad temprana y el cuidado completo de las tareas del hogar) y la pobreza y la criminalidad como factores complementarios. Un punto importante para entender de dónde surgen estas brechas es la presencia de flujos migratorios.

En los más de 50 años de conflicto armado en Colombia, el Registro Único de Víctimas señala que 9 625 203 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, y de estas, la mitad (4 834 091) son mujeres (Unidad de Víctimas, 2017) para quienes la migración representa una pérdida y un desarraigo ocasionados por la ausencia de pertenencia, al dejar atrás sus sueños y esperanzas para explorar nuevas experiencias, hábitos y rituales que representan un desafío en el que deben asumir nuevos roles (Rey, 2020), como madres solteras, sin posibilidades de acceder a una vivienda digna y a una educación de calidad.

Estos sucesos implican para las mujeres la presencia de diversas crisis que van en detrimento no solo de su economía, sino también de su salud física y mental, que difícilmente pueden ser cuantificadas (Posada et al., 2017). Según cifras de movilidad de la Defensoría del Pueblo, las mujeres más afectadas por el desplazamiento forzado se ubican en los departamentos de Cauca, Choco, Bolívar, Valle del Cauca y Nariño (Defensoría del Pueblo, 2023a).

Como consecuencia de estos hechos, los círculos de pobreza aumentan para las mujeres, especialmente en las regiones Caribe y Pacífica, en donde se presentan los mayores índices (Asociación Nacional de Instituciones Financieras [ANIF], 2022), por ser zonas afectadas históricamente por la violación a los derechos humanos por parte de grupos ilegales (Defensoría del Pueblo, 2023b).

Brechas de género y corrupción: un binomio de poder

En Colombia, el camino de la utopía feminista inició en los años 20 cuando Betsabé Espinal, en contra de los prejuicios de la época, defendió la lucha contra la subordinación y la injusticia social mediante una huelga en la que representó a más de 400 trabajadoras de una fábrica de tejidos en Antioquia. Por primera vez una mujer lideró la creación de un pliego de peticiones que reclamaba un salario justo, el cese del acoso sexual, la reducción de la jornada laboral de 12 horas continuas, y el trato despótico que las obligaba a trabajar descalzas (Aricapa, 2017).

Prosiguió en los años 40 con Gabriela Peláez Echeverry, quien reivindicó la condición social de las mujeres al obtener el título de jurista (Olano, 2018), y en el arte con Débora Arango, quien supo retratar la discriminación de género y la violencia bipartidista, a través del tren de la muerte (Rey & Díaz, 2012), dando paso al desarrollo del movimiento expresionista colombiano. Estas mujeres tienen un aspecto en común, son parte de un movimiento que reivindica las feminidades para consolidar luchas de género.

Pese a estas históricas batallas por la defensa de los derechos de las mujeres, la balanza del género sigue inclinándose hacia la desigualdad económica y social, una situación que ha ocasionado que las mujeres confíen menos en las instituciones y en especial en los programas sociales, debido a los actos corruptos (Transparencia por Colombia, 2021a) que vulneran los principios de igualdad y no discriminación, bases del Estado social de derecho (Uslaner, 2017).

Para comprender la relación de poder entre el género y la corrupción, que ocasiona el fenómeno nini, es necesario hablar de las desigualdades persistentes, concepto elaborado por Tilly (2000) para referirse al tipo de discriminación social sustentada en formas de poder asimétrico contra todos aquellos grupos vulnerables de Latinoamérica y el mundo.

Estas formas se clasifican en dos categorías: las internas, que se desarrollan en organizaciones que cuentan con una estructura visible en la que sus participantes crean etiquetas, uniformes, distintivos y estatutos jerárquicos organizativos; y las externas, que, aunque no proceden de una estructura visible, sí establecen diferencias de carácter sistémico en cuanto a aspectos como la raza, la etnia, la clase o el género (Tilly, 2000).

En esa dinámica, la fuerza de trabajo es el escenario para la reproducción de relaciones estandarizadas y movibles, cuya mayor característica es la explotación de las labores del hogar, en donde se crean distinciones como "hombre/mujer" para armonizar las categorías y reforzar la desigualdad (Tilly, 2000).

Estas categorías también se observan en la explotación de los talentos femeninos en el mercado de trabajo y en los hechos de corrupción en los programas sociales creados para el beneficio de las mujeres. En el primer caso, la segregación categorial surge a través del salario, cuando se excluye, priva y restringe a las mujeres, solo por el hecho de ser mujer, de las utilidades que se generan como producto de la subutilización de su talento1, favoreciendo así los intereses monetarios de los líderes masculinos que dirigen las relaciones de trabajo, con un pago desigual y de bajo costo.

En el segundo caso, la categorización desigual se da por el acaparamiento de oportunidades a través de la exclusión en el acceso a los recursos pertinentes (Tilly, 2000). Figura restrictiva que se ve reflejada en las divisiones raciales y en la limitación de los recursos asignados en los programas sociales para atender a poblaciones vulnerables. Esto hace prever que "la relativa falta de poder económico y social de las mujeres reduce su habilidad para exigir la rendición de cuentas o para resaltar sus experiencias y preocupaciones específicas en torno a la corrupción" (UNDP & UNDFW, 2010, p. 7).

Según Transparencia Internacional (2019), la corrupción afecta a la población femenina en mayor medida, debido a que la proporción de mujeres pobres es mayor; por consiguiente, el impacto de los actos de corrupción por necesidad se observa cuando ven amenazada su vida, su integridad y su progreso social al no recibir servicios de calidad en situaciones como un parto de alto riesgo (Seppänen & Virtanen, 2008, p. 39), cuando deben pagar sobornos para el acceso a bienes y servicios (Nyamu-Musembi, 2007), y cuando el desconocimiento de sus derechos las hace proclives "a la extorsión y al abuso de las normas en su contra" (ONU Mujeres, 2017, p. 308).

Al respecto, un estudio global sobre brechas de género, realizado por una organización de justicia social en los Estados Unidos, pudo determinar que las mujeres, especialmente jóvenes, desconocen sus derechos en materia de acceso a la información de interés (World Justice Project, 2015). Del mismo modo, estudios llevados a cabo por el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo han podido establecer que las mujeres que destinan gran parte de su tiempo al cuidado del hogar son más proclives al ofrecimiento de sobornos para el acceso a servicios vitales (PNUD, 2012).

Así mismo, estudios complementarios realizados por Transparencia Internacional muestran que existe una relación entre género y corrupción que se da en virtud "del grado de vulnerabilidad y afectación de los derechos políticos, cívicos, económicos y sociales de las mujeres en escenarios de corrupción en América Latina dependiendo del hecho victimizante" (Transparencia Internacional, citada por Transparencia por Colombia, 2021a, p. 25).

Esta situación se observa en Colombia a través de investigaciones de la entidad Transparencia por Colombia, en casos relacionados con prácticas corruptas en contrataciones irregulares cuando funcionarios públicos de las entidades administrativas eligen operadores que no son idóneos para la prestación de servicios que deberían garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia y de otros tipos de vulneración (Transparencia por Colombia, 2021b).

Un estudio realizado en 2017 por un organismo internacional evidenció algunos casos de mujeres víctimas de sextorsión en Bogotá a cambio de recibir el servicio del agua (Water Governance Facility, 2017). Los hallazgos de esta investigación demuestran que las acciones corruptas se presentan especialmente en contextos carentes de justicia y seguridad, con acceso limitado a servicios públicos de salud, vivienda y educación, en donde las mujeres son cuidadoras de hijos o padres, o atraviesan por un embarazo adolescente (Solano, 2019).

Es así como la relación entre género y corrupción afecta de manera considerable a las mujeres; en primer lugar, cuando los recursos para la implementación de programas destinados a su desarrollo y empoderamiento son usufructuados por elites corruptas; en segundo lugar, cuando por causas asociadas a la violencia y a la pobreza, se ven obligadas a desplazarse sin garantías para la satisfacción de sus necesidades básicas (El Tiempo, 2023); y en tercer lugar, como consecuencia de construcciones históricas sobre el género, de las que se desprenden conductas de exclusión y discriminación (Vega & Hernández, 2022).

En síntesis, el desconocimiento de la realidad de los territorios impide la consolidación de políticas públicas para contrarrestar la desigualdad, una situación que se debe particularmente a la debilidad institucional (Mosquera & González, 2020) para combatir las prácticas corruptas y ofrecer una mayor inversión de los recursos para la inclusión social y productiva de las mujeres, lo que trae como consecuencia la reproducción del fenómeno nini en mujeres jóvenes de 15 a 28 años que no encuentran medios de subsistencia alternativos para superar las carencias que padecen de forma recurrente.

METODOLOGÍA

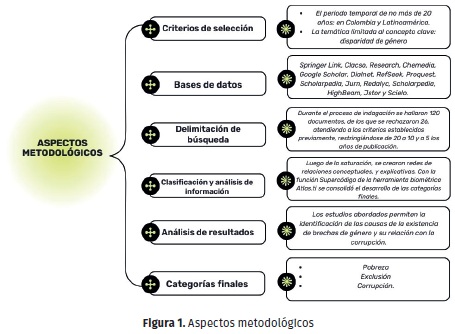

La metodología empleada se sustenta en un diseño cualitativo de corte exploratorio descriptivo, que consistió en el análisis de 85 documentos en total. Los criterios de selección fueron los siguientes:

Los datos se obtuvieron de los documentos de las entidades estatales: DANE, DNP, Banco de la República, ANIF, Defensoría del Pueblo, Ministerio de educación Nacional, Corte Constitucional, Unidad de Víctimas, Instituto Nacional para las Mujeres, Transparencia por Colombia; de organizaciones internacionales defensoras de los derechos de las mujeres: CEPAL, Red de Pobreza Multidimensional, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, BID, Sociedad Científica Informática de España; y de otros referentes académicos de la literatura científica, contenidos en los repositorios institucionales de universidades nacionales e internacionales de calidad, de los portales Springer Link, Clacso, Research, Chemedia, Google Scholar, Dialnet, RefSeek, Proquest, Scholarpedia, Jurn, Redalyc, Scholarpedia, HighBeam, Jstor y Scielo, cuyas cifras soportan la consolidación de la base teórica.

La siguiente figura resume los aspectos clave de la metodología.

Delimitación de búsqueda

Durante el proceso de indagación se hallaron 120 documentos, de los que se rechazaron 26, atendiendo los criterios establecidos previamente, y se restringieron a 5 los años de publicación.

Seguidamente, se analizaron los temas mediante el método de análisis de contenido cualitativo (Hernández Sampieri et al., 2014) y se calificaron los documentos que posteriormente fueron triangulados. Se priorizaron aquellos materiales elaborados en los últimos 5 años. Así fue como se identificó la relación entre las categorías generadas en la fase de campo (pobreza, corrupción y empoderamiento), frente a las políticas tomadas en consecuencia para garantizar los derechos de las mujeres.

Todo ello permitió el acercamiento a los campos de interés, en donde se llegó al desarrollo de categorías inductivas (Arbeláez & Onrubia, 2014) y posteriormente a la reducción de estas hasta llegar a las principales: mujeres ninis, relaciones de poder, género, corrupción y estímulos para fomentar su empoderamiento.

Clasificación y análisis de la información

En la primera parte se agregaron los documentos al software. Después se redujeron los datos brutos para definir grupos de códigos específicos. Luego de la saturación se crearon redes de relaciones conceptuales, y explicativas de las categorías en función de las relaciones entre anotaciones. Con las temáticas establecidas se identificaron los clústeres con mayor contenido para ser abordado. Para ello se utilizó la función Supercódigo de la herramienta biométrica Atlas.ti. Todo ello se logró con el enfoque cualitativo como metodología orientada a la construcción de modelos comprensivos sobre lo que se estudia.

Análisis de resultados

Los estudios abordados permiten la identificación de las causas de la existencia de brechas de género y su relación con la corrupción. La principal causa se refiere a la categorización desigual de la mujer, quien, por su condición de género, no recibe el mismo trato y garantías que los individuos del sexo opuesto.

Esta situación se puede apreciar en el desplazamiento forzado por cuenta de la violencia y en el rezago escolar como consecuencia del comportamiento histórico de la cobertura bruta y neta de educación básica primaria y secundaria, que de manera gradual disminuye, dejando a las mujeres sin posibilidad de mejorar sus habilidades para la vida (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2017).

Por otra parte, la maternidad temprana conduce al cuidado completo de las labores del hogar, actividad que, sumada a fenómenos como la corrupción en los programas sociales, impide que el Estado pueda garantizar a las mujeres el cumplimiento de sus derechos.

Otro aspecto que llama la atención tiene que ver con el mercado del trabajo, debido a que un 57,3 % de las mujeres no cuentan con una ocupación laboral definida, lo cual se explica por un crecimiento de la informalidad y del desempleo a largo plazo.

Una de las características de la población femenina en el país es que un porcentaje de las mujeres son madres cabeza de familia, carentes de ingresos y con limitaciones de diversa índole. Tan solo en 2016 el porcentaje de mujeres ocupadas formalmente con respecto a la población total no superó el 27,50 %. Así mismo, el número de empresas generadoras de empleo formal solo fue del 40 % (DNP, 2017).

Esta avalancha de insatisfacciones se cataloga como una "feminización de la pobreza" (Corporación Sisma Mujer, 2022) porque priva a las mujeres de su derecho a alcanzar las metas de su proyecto de vida en áreas como la educación y el trabajo.

En resumen, aunque el Estado adopte medidas para reducir las prácticas discriminatorias de exclusión y subordinación en el trabajo y en otros ámbitos socioeconómicos, la vulneración de las mujeres sigue siendo recurrente, situación que se aprecia en la invisibilización de la que son víctimas cuando por las brechas de género y la corrupción no pueden disfrutar de sus derechos fundamentales.

APORTES FINALES DEL ESTUDIO

Los hallazgos del análisis del fenómeno de las mujeres que no estudian ni trabajan en Colombia indican que las causas de esta problemática provienen de las relaciones de poder entre el género y la corrupción, y se observan de forma especial en las desigualdades que históricamente persisten en las mujeres, especialmente en las que se ubican en el rango etario de 15 a 28 años, manifestadas en la deserción escolar, la maternidad temprana, la discriminación laboral y la falta de acceso a los programas sociales. Este último aspecto es consecuencia de actos de corrupción por parte de funcionarios y operadores en los procesos de contratación, caracterizados por la falsificación de documentos, el soborno y otras figuras fraudulentas. Históricamente, las categorías desiguales (hombre, mujer) han sido una barrera para el acceso de las mujeres al mercado laboral y a la formación académica, situación que les impide tomar decisiones para la consolidación de las metas de su proyecto de vida, al no tener acceso a servicios primordiales para su sostenimiento, como la salud, la educación, el trabajo formal, la vivienda, los servicios públicos, la recreación y el deporte.

CONCLUSIONES

En Colombia una de cada 3 mujeres entre los 14 y 28 años es nini. Tras la emergencia sanitaria, los índices de esta problemática llegaron a un 19,21 % en la tasa de desocupación en el año 2019. Durante 2021 la cifra se aproximó a los 3 255 2434 de jóvenes (Dane, 2023), de los cuales el 49,6 % correspondió a la población femenina del país (LEE, 2022).

En 2023 la población de jóvenes ninis llegó a 2 742 000 de personas, de las cuales cerca de la mitad son mujeres (Dane, 2024). Por todo esto, Colombia ocupa en la actualidad el segundo puesto en el listado de países pertenecientes a la OCDE con el mayor número (27,1%) de mujeres nini (Infobae, 2022).

Los estudios indican que las causas de esta problemática provienen de las relaciones de poder entre las brechas de género y la corrupción, y se observan de forma especial en la deserción escolar, la maternidad temprana, la discriminación laboral y la falta de acceso a los programas sociales, grandes detonantes de la pobreza multidimensional. Al mismo tiempo, las desigualdades que enfrentan las mujeres de este rango etario para acceder al mercado laboral y a la educación en Colombia se explican por los estereotipos o categorías desiguales persistentes, que históricamente las cohíben de tomar decisiones para su progreso y las marginan del acceso a servicios primordiales para su sostenimiento, como la salud, la educación, el trabajo formal, la vivienda, los servicios públicos, la recreación y el deporte.

Y es que "la corrupción tiene un "efecto desproporcional en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas históricamente discriminadas y excluidas" (Guevara, 2021, pp. 225-226). Esto se puede apreciar en los bajos niveles de representación femenina en los distintos ámbitos de la política, la economía y la cultura, que a su vez revelan la incapacidad del Estado para brindarles mayores garantías con las que puedan salir de su condición de ninis.

Los altos costos de su condición se manifiestan en el incremento permanente de las tasas de embarazos adolescentes, en las pérdidas de puestos de trabajo y en su ingreso a la informalidad, así como a todas aquellas formas asimétricas de desigualdad en donde no reciben un salario y un trato igualitarios frente al sexo opuesto.

De manera que los esfuerzos de las entidades del Estado por brindar a las mujeres espacios de diálogo y concertación para abordar temáticas como la igualdad de género, siguen siendo infructuosos, porque la exclusión en el acceso a esas oportunidades está presente, ocasionando rezagos que incrementan los índices de pobreza y que llevan a las mujeres ninis a conformarse con la subvaloración de sus labores respecto al cuidado del hogar.

El reto queda en manos de los formuladores de políticas públicas, quienes deben dedicarse a proponer programas que, además de desmontar las limitaciones desiguales impuestas por las instituciones y por el contexto geográfico, socioeconómico y cultural de las mujeres, solucionen la falta de acceso a áreas productivas (Cepal, 2017). Lo cual exige unir esfuerzos para acompañar procesos de inclusión con enfoque de género, a través del impulso de la conectividad y de la mejora de la cobertura de los programas académicos, a fin de generar más y mejores titulaciones con las que se puedan disminuir las brechas existentes para obtener un trabajo digno.

La corrupción como práctica recurrente lesiona la autoestima de la mujer, haciéndole ver que su condición no es importante, puesto que le limita el acceso a los programas con los que puede salir de la pobreza y dejar de ser nini.

Como parte de las recomendaciones, se espera que este estudio dé lugar a un análisis amplio de las relaciones identificadas entre pobreza multidimensional, corrupción y género, para ofrecer soluciones que contrarresten la prevalencia del fenómeno nini en las mujeres colombianas.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco los aportes, las contribuciones y sugerencias del equipo editorial de la Revista Apuntes del Cenes a este documento.

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no recibió financiamiento de ninguna institución pública o privada, hace parte de los hallazgos de la tesis denominada "Transformación de la participación de las mujeres en el contexto laboral, a partir de la incidencia de políticas de enfoque diferencial para reducir la pobreza de ingresos (2013-2023)", para optar al título de doctor en Economía y Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Madrid, España.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

La autora declara que no existen conflictos de intereses.

RESPONSABILIDAD ÉTICA

Declaro que los aportes señalados en el presente documento han sido producto de una revisión exhaustiva del análisis del fenómeno de las mujeres que no estudian ni trabajan en Colombia. Los datos consignados parten de criterios de selección basados en la pertinencia y la calidad y corresponden a bases de datos de portales de investigación.

NOTAS

1 El término se refiere a los colaboradores que tienen la materia prima necesaria para brillar, asumir mayores responsabilidades y progresar en su trabajo, pero sus talentos y fortalezas pasan desapercibidos ante los ojos de sus gerentes y supervisores. Esto redunda en la subutilización del talento de la persona y de su capacidad productiva (Elite Coaching, 2019).

2 Término que según la Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencias (INEE, 2024) se refiere a todos aquellos factores que contribuyen (como la pobreza o las prácticas tradicionales y culturales) a la brecha de género en educación (y en otras áreas públicas) respecto a las niñas en comparación con los niños. En general, la disparidad de género se mantiene en las tasas de matrícula y retención en la escuela de las niñas en todos los niveles de educación.

REFERENCIAS

[1] Arbeláez Gómez, M. & Onrubia Goñi, J. (2014). Análisis bibliométrico y de contenido. Dos metodologías complementarias para el análisis de la revista colombiana Educación y Cultura. Revista de Investigaciones UCM, 14(23), 14-31.

[2] Aricapa, R. (2017, 8 de marzo). Betsabé Espinal, pionera de la lucha de las mujeres por derechos laborales: un suceso poco conocido en la historia de Colombia. Agencia de Información Laboral AIL. http://ail.ens.org.co/cronicas/betsabe-espinal-pionera-la-lucha-las-mujeres-derechos-laborales-suceso-poco-conocido-la-historia-colombia/

[3] Asociación Nacional de Instituciones Financieras -ANIF- (2022, 31 de enero). La pobreza multidimensional en Colombia: entre avances, desafíos y perspectivas. Centro de Estudios Económicos. https://www.anif.com.co/comentarios-economicos-del-dia/la-pobreza-multidimensional-en-colombia-entre-avances-desafios-y-perspectivas/

[4] Calveiro, P (2005). Familia y poder. Araucaria

[5] Cepal. (2017). Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe: mapa de ruta para el desarrollo. Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/

[6] Corporación Sisma Mujer (2022). La autonomía económica de las mujeres como una apuesta feminista para la superación de las violencias basadas en género. https://www.sismamujer.org/

[7] Defensoría del pueblo (26 de enero de 2023a). Alrededor de 36 000 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en 2022. https://www.defensoria.gov.co/-/alrededor-de-36.000-familias-fueron-v%-C3%ADctimas-de-desplazamiento-forzado-y-confinamiento-en-2022#:~:tex-t=Los%20departamentos%20m%C3%A1s%20afectados%20por,con%20cinco%20casos%20cada%20uno

[8] Defensoría del pueblo (2023b). Boletín de movilidad de desplazamiento forzado. https://www.defensoria.gov.co/

[9] Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- (2020). Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Colombia/Documentos/Publicaciones/2020/11/Mujeres%20y%20Hombres%20brechas%20de%20genero.pdf

[10] Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- (2023). Mercado laboral de la juventud. Trimestre móvil noviembre 2022-enero 2023. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/boletin_GEIH_juventud_nov22_ene23.pdf

[11] Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- (2024). Mercado laboral de la juventud. Trimestre móvil septiembre-noviembre 2023. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLJ-sep-nov2023.pdf

[12] Departamento Nacional de Planeación -DNP- (2017). Panorámica regional. Pobreza monetaria y multidimensional departamental: necesidad de políticas públicas diferenciadas. (Vol. 3). https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/KitSeguimiento/Pobreza/Publicaci%C3%B3n%20Ipm%20deptal.pdf

[13] Elite Coaching (2019, 31 de jul.). El gran desperdicio subutilización del talento. Elite Coaching. https://www.elitecoachingpr.com/

[14] El Tiempo (2023, 24 de feb.). 'Los gobiernos no tienen voluntad de luchar contra la corrupción': entrevista a Luciana Torchiaro, Consejera Regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional. El Tiempo. https://login.bdigital.sena.edu.co/login?url=https://www.proquest.com/newspapers/losgobiernos-no-tienen-voluntad-de-luchar-contra/docview/2779859221/se-2

[15] Guevara-Gómez, A. (2021). El impacto de la corrupción en las mujeres. Un asunto de discriminación estructural. Agenda Estado de Derecho. https://agendaestadodederecho.com/el-impacto-de-la-corrupcion-en-las-mujeres-un-asunto-de-discriminacion-estructural/

[16] Hernández Sampieri, R., Fernández, C. & Batista, P. (2014). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill Education.

[17] Hoyos, R., Rogers, H. & Székely, M. (2016). Out of School and Out of Work: Risk and Opportunities for Latin America's Ninis. World Bank. http://hdl.handle.net/10986/22349

[18] Infobae (2022, nov.). Ni estudian ni trabajan: Colombia es el segundo país de la OCDE con más "ninis". Infobae. https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/23/ni-estudian-ni-trabajan-colombia-es-el-segundo-pais-de-la-ocde-con-mas-ninis/

[19] Laboratorio de Economía de la Educación -LEE- (2022). Informe 60: Ninis: la realidad de los jóvenes colombianos. Pontificia Universidad Javeriana. lee.javeriana.edu.co/-/lee-informe-60

[20] Lenis Hoyos, A (2021). Jóvenes ninis, un análisis para el caso colombiano durante el periodo 2014 a 2019. [Tesis pregrado] Universidad de Antioquia, UDEA. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/20155/1/LenisAndres_2021_JovenesNiniAnalisis.pdf

[21] Mosquera, L. & González, A. (2020). Las brechas socioeconómicas y su relación con la corrupción: elementos clave a la hora de formular políticas públicas. Iusta, (52), 103-122. https://doi.org/10.15332/25005286.5485 https://doi.org/10.15332/25005286.5485

[22] Newman Pont, V. & Ángel Arango, M. (2017). Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual, diagnóstico y propuestas de política. Cuadernos de Fedesarrollo, (56). https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/08/CDF_No_56_Agosto_2017.pdf

[23] Novella, R., Repetto, A., Robino, C. & Rucci, G. (2018). Millenials en América Latina y el Caribe: trabajar o estudiar. Banco Interamericano de Desarrollo.

[24] Nyamu-Musembi, C. (2007). Gender and Corruption in the Administration of Justice. In Transparency International (Ed.), Global Corruption Report 2007 (pp. 121-128). Cambridge University Press. https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/3775/gcr07_complete_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[25] OCDE. (2023). Perspectivas del empleo de la OCDE 2023: la inteligencia artificial y el mercado laboral. OCDE. https://doi.org/10.1787/08785bba-en

[26] Olano, H. (2018, 13 de ago.). La primera dama del derecho. El Nuevo Siglo. https://www.elnuevosiglo.com.co/columnistas/la-primera-dama-del-derecho

[27] ONU Mujeres (2017). Brechas de género y desigualdad: de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los objetivos de Desarrollo Sostenible. https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2017/05/brechas-de-genero-ods

[28] PNUD (2012). Seeing Beyond the State-Grassroots Women Perspectives on Corruption and Anti-Corruption. https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anticorruption/Seeing-Beyond-the-State-GrassrootsWomens-Perspectives-on-Corruption-and-AntiCorruption.html

[29] Posada Zapata, I. C., Mendoza Ríos, A., Orozco Giraldo, I. C., Restrepo Correa, C. & Cano Bedoya, S. M. (2017). Roles de género y salud en mujeres desplazadas por la violencia en Medellín, 2013-2014. Revista Ciencias de la Salud, 15(2). 10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.5754

[30] Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencias -INEE-(2024). Educación No Puede Esperar (ECW). https://www.educationcannotwait.org/es/news-stories/press-releases/educacion-no-puede-esperar-ecw-la-red-interinstitucional-para-la#:~:text=de%20la%20INEE%3A-,La%20Red%20Interagencial%20para%20la%20Educaci%C3%B3n%20en%20Situaciones%20de%20Emergencia,de%20calidad%2C%20segura%2C%20pertinente%20y

[31] Rey, C. (2020). Nostalgia del sabor venezolano: una apuesta para la construcción de memoria gustativa como pasaporte cultural de los migrantes del distrito de Pueblo Libre. [Tesis de Maestría]. Pontificia Universidad Católica del Perú. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16206

[32] Rey, C. & Díaz, V. (2012). Memorias del ferrocarril de la sabana. Un estudio desde el campo interdisciplinar de la comunicación. Universidad Los Libertadores. https://catalogobiblioteca.libertadores.edu.co/

[33] Solano, A (2019). Mujer y corrupción, estrategias para abordar los impactos diferenciados de la corrupción de América Latina. Problemática de género y corrupción en América Latina. Eurosocial. https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf

[34] Seppänen, M. & Virtanen, P. (2008). Corruption, Poverty and Gender, with Case Studies of Nicaragua and Tanzania. https://um.fi/documents/35732/48132/corruption_poverty_and_gender.pdf/7b4c4421-f941-29ce-c827-8f989195b121?t=1560457442388

[35] Social Care Institute for Excellence -SCIE- (1999). Cerrando la brecha: nuevas oportunidades para jóvenes de 16 a 18 años que no están en educación, empleo o capacitación. Oficina del Viceprimer Ministro de Gran Bretaña, Unidad de Exclusión Social. https://www.scie-socialcareonline.org.uk/bridging-the-gap-new-opportunities-for-16-18-year-olds-not-in-education-employment-or-training/r/a11G00000017uY9IAI

[36] Tilly, C. (2000). La desigualdad persistente. Manantial.

[37] Transparencia Internacional. (2019). Barómetro global de la corrupción en América Latina y el Caribe. https://transparenciacolombia.org.co/2019/09/23/barometro-latam-2019/

[38] Transparencia por Colombia. (2021a). Corrupción, género y derechos humanos. https://transparenciacolombia.org.co/

[39] Transparencia por Colombia. (2021b). Corrupción desde un enfoque de género: tres casos de estudio que abordan esta relación. https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/estudios-de-caso.pdf

[40] Unidad de Víctimas. (2017, 10 de jul.). Registro Único de Víctimas en Colombia (RUV). https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/

[41] United Nations Development Program UNDP & United Nations Development Fund for Women UNDFW. (2010). Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connection. https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womensempowerment/corruption-accountabilityand-gender-understanding-the-connection.html

[42] Cambridge University Press.

[43] Vega Dueñas, L. C. & Hernández Jiménez, N. (2022). Corrupción y género: panorama actual desde el caso colombiano. CES Derecho, 13(2), 161-183. https://doi.org/10.21615/cesder.6711

[44] Water Governance Facility. (2017). Women and corruption in the water sector theories and experiences from Johannesburg and Bogotá. Water Governance Facility.

[45] World Justice Project -WJP- (2015). WJP Open Government Index 2015. https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-lawindex/wjp-open-government-index-2015